光伝送における多重化技術とは、光信号に、よりたくさんの情報を詰め込んで大容量伝送を行うための技術です。

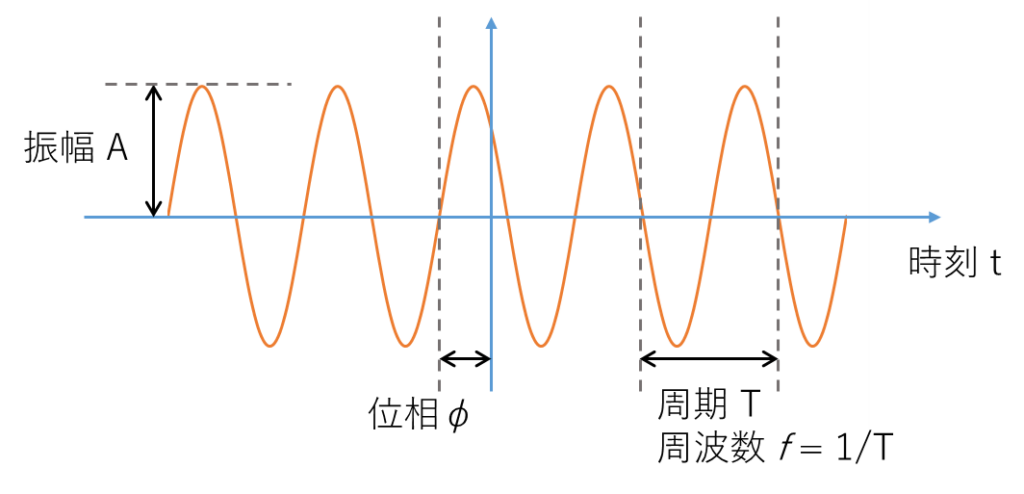

まず、そもそもどのように光信号に情報を乗せるのでしょうか。インターネットなどほとんどの情報は1か0のデジタル信号として伝送されています。これを光信号に変換する方法、すなわち「変調方式」を考えましょう。光通信で使われている光源は主に単色性の強いレーザー光源です。単一周波数のレーザー光は、正弦波状の電磁波です。正弦波を特徴づけるパラメータは、下図の通り、振幅、周波数、位相です。

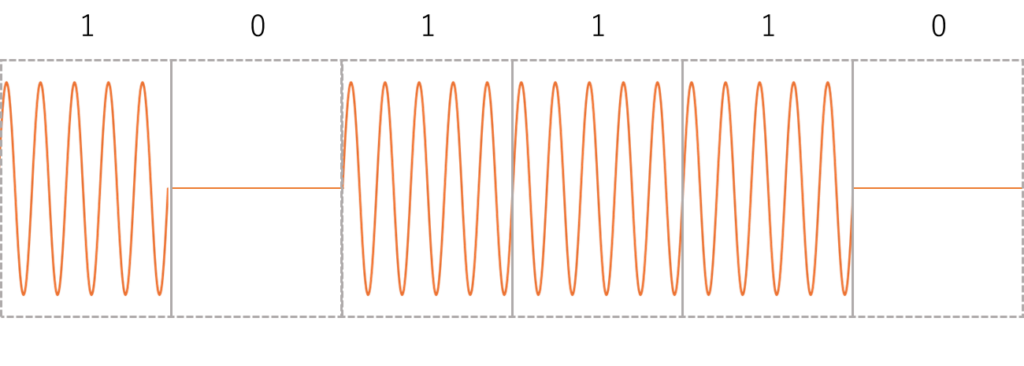

これらのパラメータに変調を加えて、1と0を区別した信号にします。そのために、まず、時間インターバルを決め、時間インターバル毎に1か0の情報を乗せていきます。この時間インターバルの逆数をボー(Baud)レートといいます。もっとも簡単な方式では、下図のように、時間インターバル毎に光強度(振幅の絶対値二乗)を、例えば、1 (mW)なら「1」、0(mW)なら「0」と決めて、レーザー光にそのような変調をかけ、受信側でこの時間インターバル毎に強度を測定し1か0を判定します。

この場合、Baudレートがそのままビットレート(bit/s)となります。ここでの時間インターバルが1nsなら、この方式でのビットレートは1Gbit/sということになります。この場合、送信側では光源のシャッターを開閉する「強度変調」を行い光のパルス列を生成・伝送し、受信側ではこのパルス列を受光素子(Photodiode: PD)で受けて直接検波します。これを「強度変調直接検波、Intensity Modulation, Direct Detection: IMDD」方式といいます。

では、この方式にさらに多くの情報を乗せていくにはどうすればよいでしょうか。それが多重化技術ですが、多重化には複数の方法があります。以下、一つ一つ見ていきましょう。

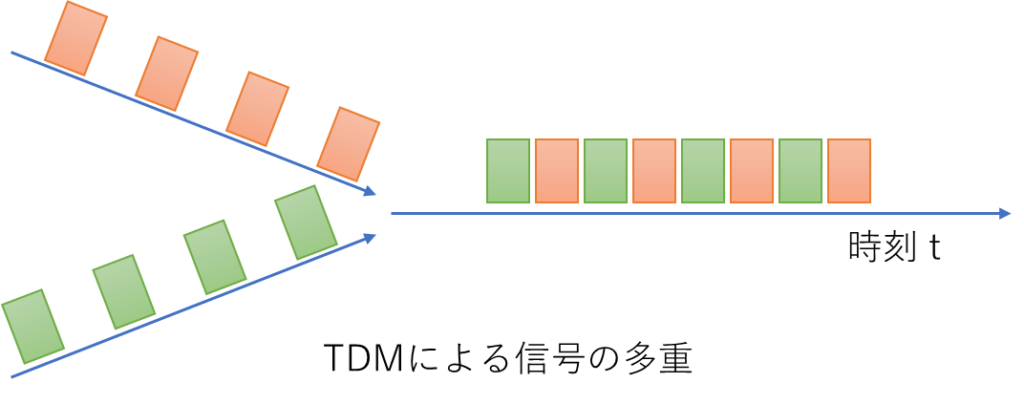

・時間分割多重(TDM)

一つ目は、時間インターバルを短くする方法です。そのためにはより高速で動作するデバイスが必要になりますが、Baudレートを2倍にすれば、送信できる情報量も単純に2倍になります。この多重化技術を時間分割多重(Time Division Multiplexing: TDM)と呼びます。TDMを利用することで、下図のように、2つのデータ転送を1つにまとめて行うことが可能となります。近年高速デバイスの進展が著しく、50Gbaudや100Gbaudも普及しつつあります。・波長分割多重(WDM)

・波長分割多重(WDM)

二つ目は、異なる周波数すなわち波長のレーザー光に別の情報を乗せ、同一光ファイバで伝送する方式です。この方式を波長分割多重(Wavelength Division Multiplexing: WDM)と呼びます。この方式は、光伝送路の広帯域性を利用して簡単に大容量化でき、経済性も高いメリットがあり、世界的に普及しています。特に、1.55μm帯で狭い周波数間隔でたくさんの波長を詰め込む技術をDWDM(Dense WDM)と呼んでいます。DWDMでは、30~160チャンネルものDWDMが商用化されています。もちろん、WDMとTDMは同時に採用することが可能です。WDMに関する詳細は、ソリューションズ 3.光ファイバの活用 - 波長多重・光スイッチ・光分配を参照ください。

・多値変調(強度変調)

三つめは、同じ時間インターバル・波長において、多値変調を行う方式です。例えば、1mWと0mWの2値から、3mW、2mW、1mW、0mWの4値に強度変調して、一つの時間インターバルに「11」「10」「01」「00」の2ビット分の情報を乗せられるようにする多重化技術です。このように振幅ないし強度を4値変調する方式をPAM4(Pulse Amplitude Modulation 4)変調方式と呼びます。この場合は、Baudレートの2倍のビットレートを実現することになります。

・多値変調(振幅・位相変調)

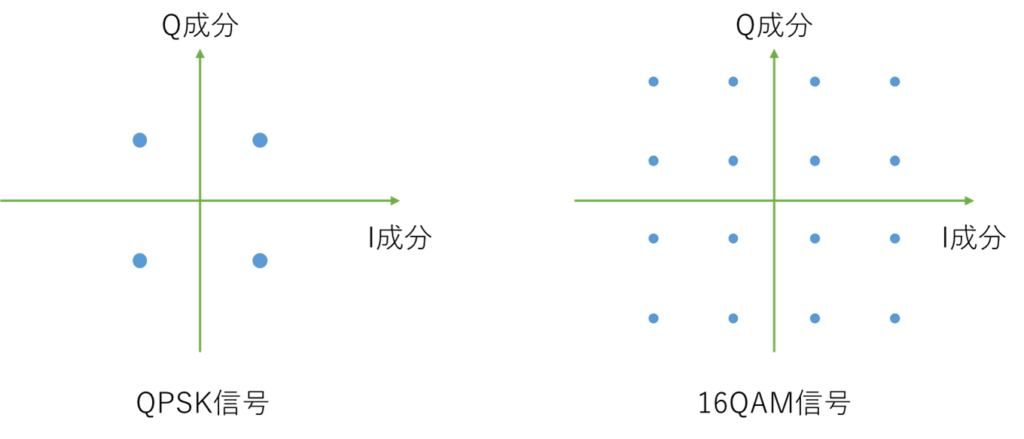

四つ目は、三つ目と同じ多値変調ですが、コヒーレント変調でこれを実現する方式です。すなわち、振幅と位相を組み合わせた変調による多値伝送です。電磁波であるレーザー光には、振幅(強度)だけでなく位相というパラメータがあります。時間インターバル毎に位相をずらす方式を位相変調方式といいます。例えば、位相がπずれていれば「1」、ゼロなら「0」として情報を乗せる方式です。位相情報は直接検波するだけでは得ることができませんので、コヒーレント検波などをすることになります。位相変調でも多値変調が可能になります。例えば、0、π/2、π、3π/2の4つの位相に情報を乗せればPAM4と同様、Baudレートの2倍の情報を送ることが可能になります。この変調方式は、Quadrature Phase Shift Keying (QPSK)と呼ばれています。さらに、位相変調と振幅変調の両方を組み合わせることで、より多値の変調が可能となります。IQ変調器を用いることで、光の位相と振幅の2つのパラメータを同時に独立に変調することができます。ある位相とある振幅を持つ電磁波はフェーザ表示による2次元空間上の点として表せますが、このフェーザ空間に格子状の点を定義して各点にビットを割り当てれば、多値度の高い変調が可能となります。これを直交振幅変調(Quadrature Amplitude Modulation: QAM)と呼びます。例えば、4x4の格子を定義すれば16通りの組み合わせ、すなわち、4ビット分の情報をひとつの時間インターバルに割り当てることが可能となりますので、16QAMといいます(下図参照)。光通信では、デジタルコヒーレント技術によって、8x8すなわち64QAMまでが商用化されています。

・偏波分割多重(PDM)

電磁波である光には、まだ他にも多重化できるパラメータがあります。その一つが、偏波分割多重(Polarization Division Multiplexing: PDM)です。レーザー光は横波の電磁波なので、2つの偏波自由度があり、それぞれの偏波を独立な信号チャンネルとみなすことができます。上記、4つの多重化方式を説明してきましたが、これらすべてにPDMを適用することができます。これによってさらに伝送容量を2倍にすることが可能です。

・空間分割多重(SDM)

近年の光通信技術は、これまでの積み重ねの結果、多重化技術を総動員して一本のシングルモードファイバに情報を詰め込むだけ詰め込み、いよいよ限界に達するまで大容量化を推し進めてきました。しかしそれでも、近年の生成AIへの期待をはじめ、世界のデータ増大への需要はとどまるところを知らず、さらなる大容量化が求められています。

それでは、多重化方式は、これですべてでしょうか。実はまだあります。それは、空間分割多重方式(Space Division Multiplexing: SDM)です。最も単純なSDMは、複数の光ファイバを用いることです。10本の光ファイバを使えば単純に10倍の情報を送ることができるようになります。近年では、1本の光ファイバ芯線に複数のコアを有するマルチコアファイバや、光ファイバの導波モードを複数にした多モードファイバを開発し、それぞれのコアやモードに情報を乗せる技術の研究開発も進んでいます。

* * *

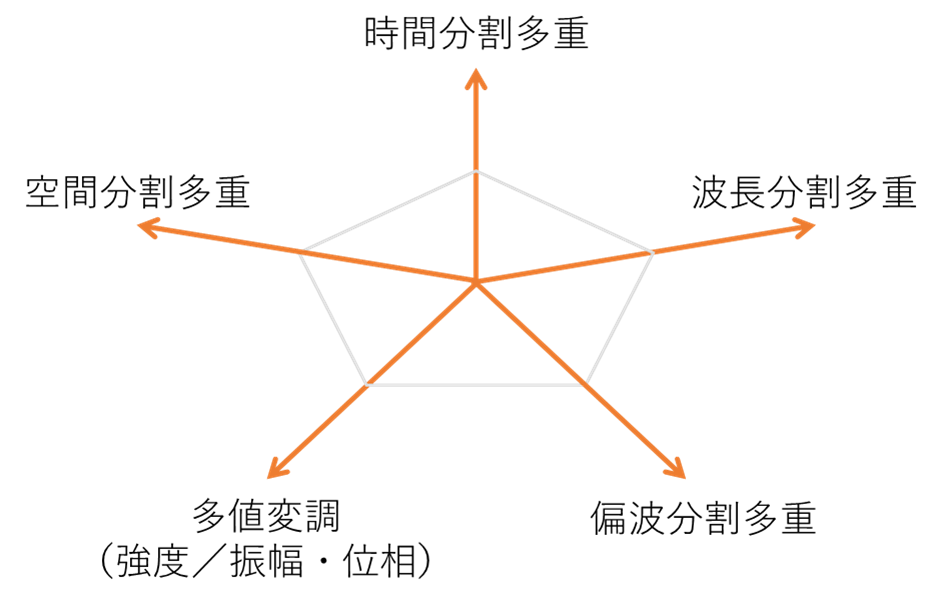

このページでは、光伝送における多重化技術について見てきました。多重化にはいくつかの軸があります。まとめますと、下図のように、TDMは時間軸上の多重化、WDMは周波数軸上の多重化、多値変調は強度または位相・振幅方向の多重化、PDMは偏波方向の多重化、そして、SDMは導波モードの多重化、ということになります。

光パスコミュニケーションズでは、ディスアグリゲーションの思想のもと上記多重化技術などを柔軟に取り入れ、お客様の個別ニーズに対して最低限必要十分な構成を考案し、最高のコストパフォーマンスが得られるサービスを提供いたします。ぜひお気軽にご相談ください。